案例简介

本区地质历史时期构造活动强烈,侵入岩广泛发育,且分为多期次向上侵位。 经过前人研究,本区多期岩浆岩侵入作用是由上地幔软流圈底辟作用引起的,因此地下热源埋深相对较浅。同时, 较强的岩浆活动也在本区产生了多条相互交叉的深大断裂,且各条断裂均发育了具有一定宽度的构造破碎带,这为地下水深循环提供了良好的通道。 因此,本区温泉发育有利区一般位于构造破碎带区域。

本次研究主要是利用浅层地震查明工作区内断裂带的中浅部构造特征、控水特征, 并结合其他资料,建立工作区的三维地质模型,揭示区域内断层空间三维展布特征、区域断层组合特征以及富水断裂带的空间位置等。

测线部署

天然源三分量共振法已完成测点1880个,测线长度18.8Km。中浅层地震完成二维测线总计8条, 其中检波点1538个,炮点1314个,检波点距10米,炮点距10米,测线距离共计15.937公里。为更好揭示区域内断层空间三维展布特征、 区域断层组合特征以及富水断裂带的空间位置,增加布设三维检波点3702个,炮点3183个。

研究成果

通过数据处理,获得了三分量频域成像剖面和反射地震法叠加剖面,并进行了散射波成像处理, 获得了不同时间的散射波属性切片。利用散射波属性切片对断裂及其破碎带进行了平面预测。

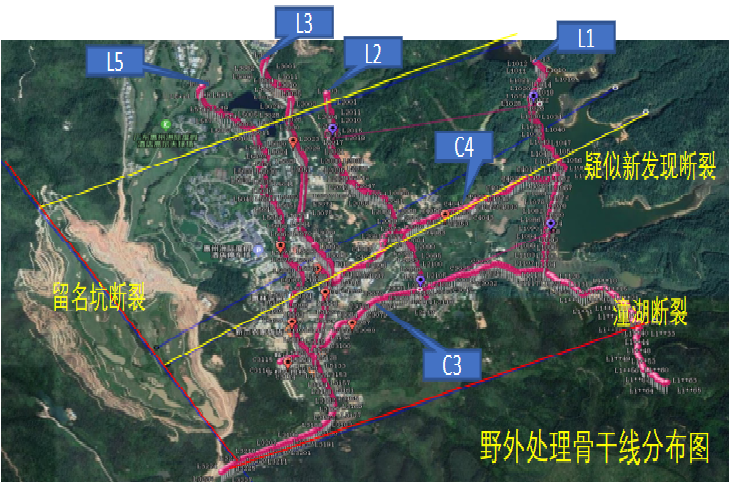

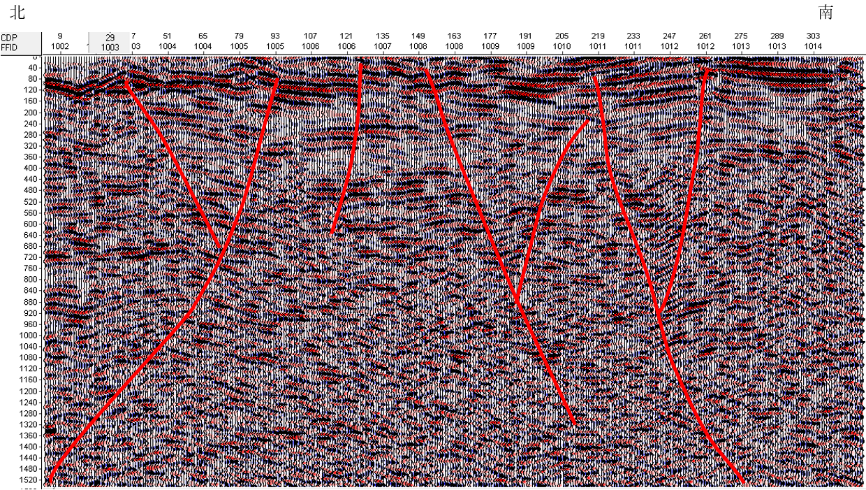

图1 某二维测线处频域成像处理剖面及其解释成果

图1 某二维测线处频域成像处理剖面及其解释成果

图1为某条测线的天然源三分量频域成像剖面及其成果解释。由图可知, 本区1500m深度以下发育了多个规模可观的花岗闪长岩岩株,其向上侵入导致围岩发生破碎、变形、位移等,因此, 本区主要断裂均位于花岗闪长岩侵入体的边缘部位,并形成了具有一定宽度的断裂破碎带或裂缝密集带,为地下热水的向上运移提供了有利通道。

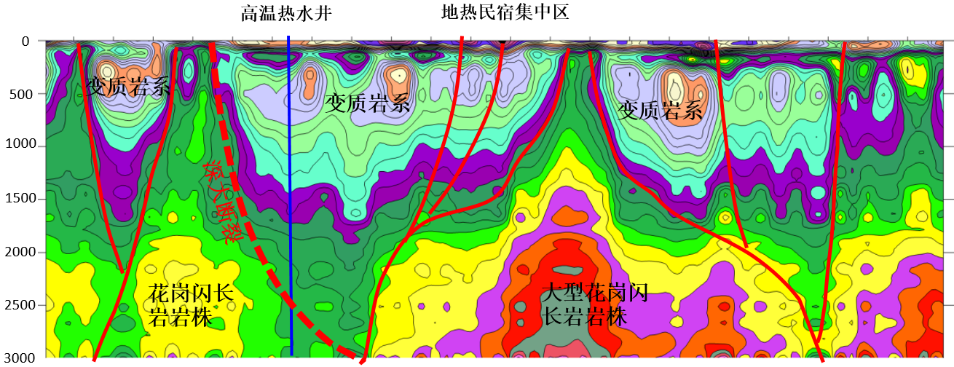

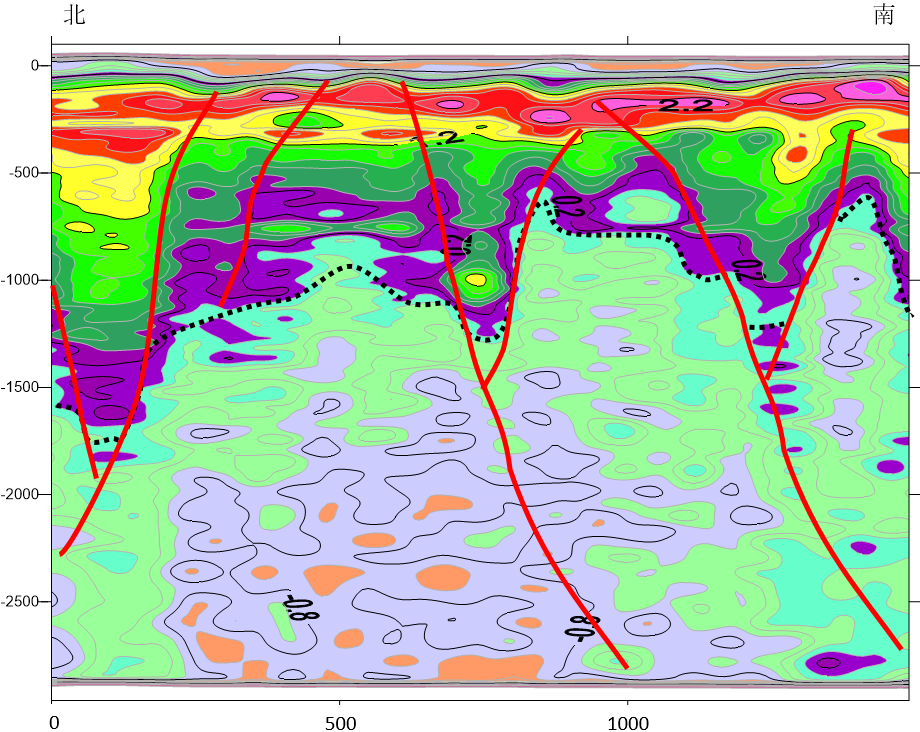

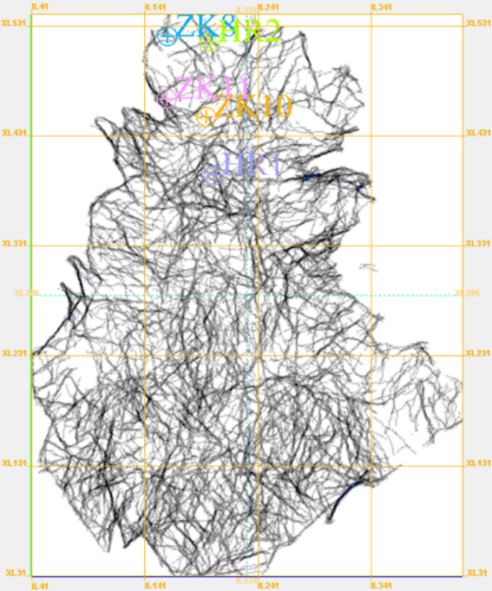

图2为某条测线频域成像剖面和反射地震叠加剖面以及成果解释图。通过对比发现, 频域成像处理剖面的解释成果与反射地震剖面的解释成果基本一致,揭示的断裂条数、倾向、倾角等产状要素一致,可信度较高。 另外,将反射地震数据整合为三维地震数据体,并进行了散射波成像和裂缝识别,获得了裂缝属性切片(图3), 该切片能够清晰地反映断裂破碎带和裂缝发育区的平面分布,有力地指导了温泉有利区的勘探工作。

图2 某二维测线处频域成像解释成果(上)与浅层反射地震解释成果(下)对比

图2 某二维测线处频域成像解释成果(上)与浅层反射地震解释成果(下)对比

图3 散射波属性切片(300ms)

图3 散射波属性切片(300ms)

结论

采用“三分量频域成像+反射地震+散射波成像”方法,可以清晰地获得温泉区主要断裂发育特征, 并预测构造破碎带,确定地下热水的向上运移通道,有力地指导温泉有利区的勘探工作。