案例简介

甘草村滑坡属于典型的风化岩浆岩质古滑坡,是在高山峡谷地貌条件下岩浆岩体浅部风化、剥离、 滑动的产物。甘草村滑坡的平面几何形态大致呈扇形,滑动方向为NEE,前缘直抵峡谷底部的河道处,滑坡后壁位于钻孔ZK-1以西约200m处, 滑坡南北两侧与岩体之间发生强烈拉张形变,岩体松弛,并在地表形成冲沟,是滑坡侧壁的明显标志。滑坡的初始滑动面已被改造, 结合靠近后壁位置的ZK-1所钻遇的软弱夹层(断层角砾岩)情况,推断初始滑动面可能是顺坡向断层面。另外,位于坡体下部的ZK-3钻遇的滑面处发育崩坡积角砾土, 这说明滑坡体的滑动距离较大,滑体直接覆盖在剪出口以下的坡体上。

本次研究的目的是查明滑坡空间结构等,包括风化层或覆盖层厚度、 基岩埋藏深度及基岩面起伏形态、滑带位置、地质分层、富水部位、地下水位等地质信息。

测线部署

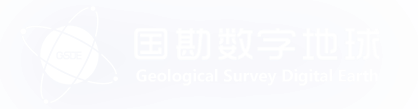

天然源地震勘探测线共布设5条二维测线,测线编号为L1~L5,位于四川省甘孜州泸定县甘草村(图1)。

图1 测线分布图

图1 测线分布图

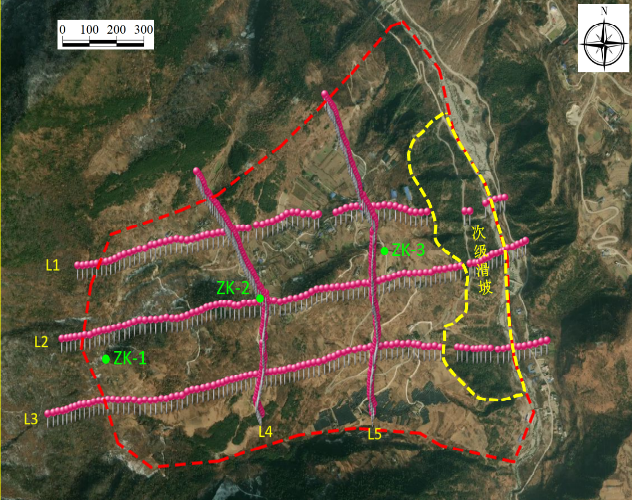

图2 踏勘图

图2 踏勘图

研究成果

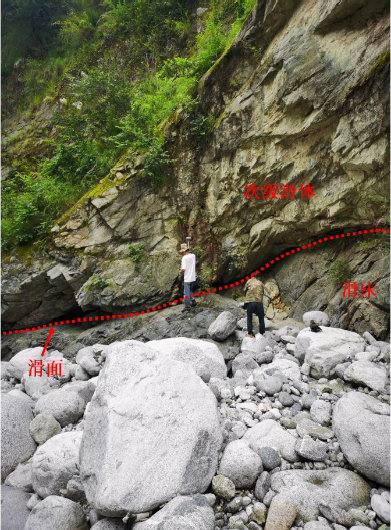

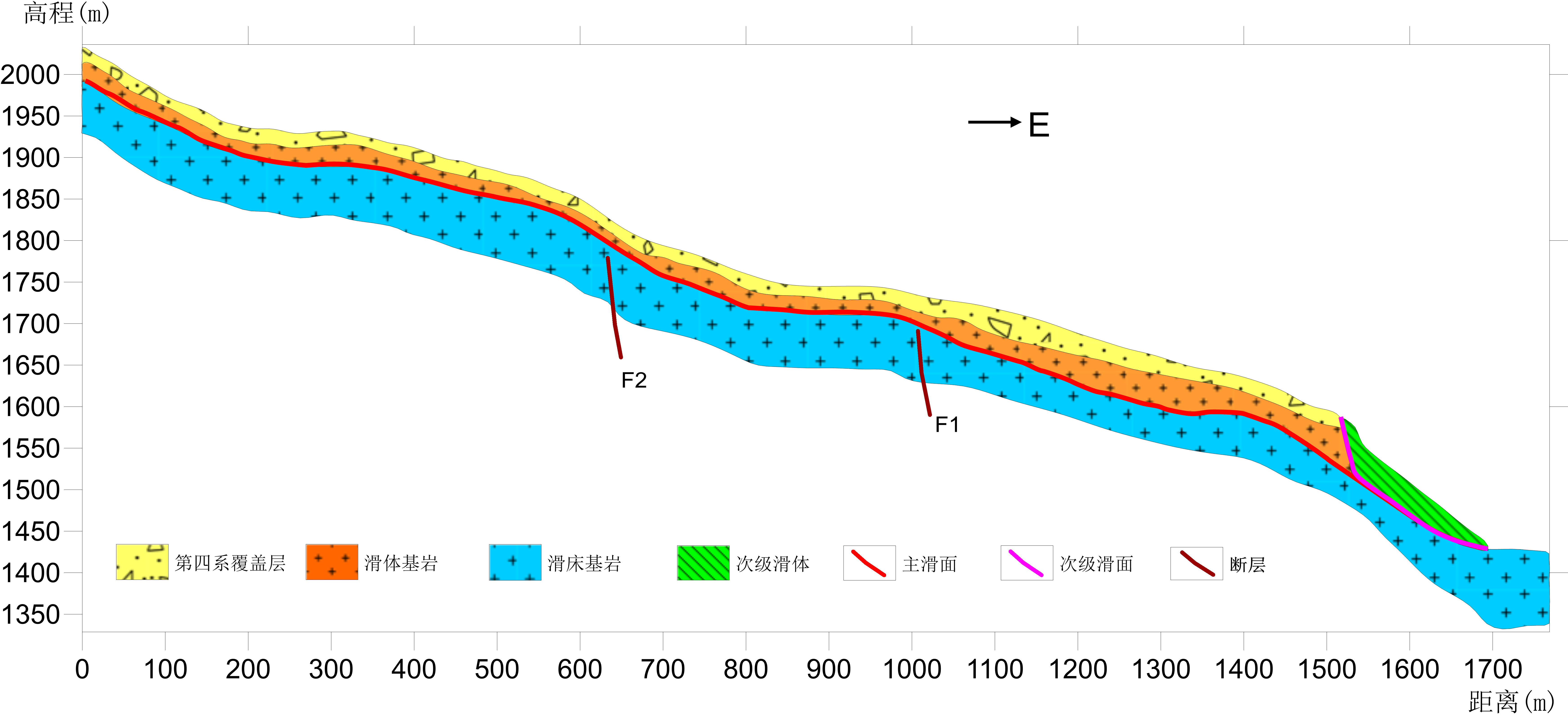

由L2测线的天然源频率成像解释剖面可知,坡体表层的第四系崩坡积堆积物(Qhdl+el)较为疏松, 表现为较低的频率响应特征;基岩相对致密,表现为较高的频率响应特征;滑面位于基岩内部的软弱夹层处,表现为较低的频率响应特征。 软弱夹层在坡体上部靠近滑坡后壁位置处表现为断层面,在坡体中部靠近初次滑动剪出口位置处表现为破碎带,在坡体下部则表现为滑体与下伏基岩之间的早期崩坡积物, 上述三种不同的软弱夹层分别被ZK-1、ZK-2、ZK-3钻遇并证实,在横向上逐渐过渡并贯通成为一级主滑面。甘草村滑坡在滑动后的一段时间内达到了暂时的稳定状态, 随着谷底河流对滑坡前缘的不断侵蚀,形成了新的有效临空面,导致滑坡前缘位置发生次级滑动,在次级滑坡后壁位置发育陡坎,前缘直抵河道。由频率成像剖面可知, 次级滑坡的滑面与主滑面是重合的。

图3 L2测线频域成像剖面及解释剖面

图3 L2测线频域成像剖面及解释剖面

图4 L2测线地质解译剖面

图4 L2测线地质解译剖面

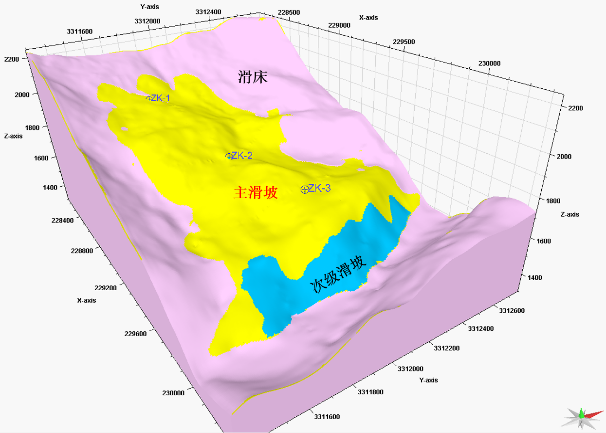

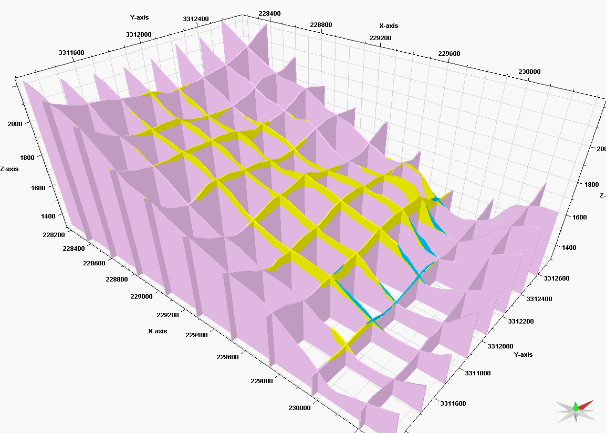

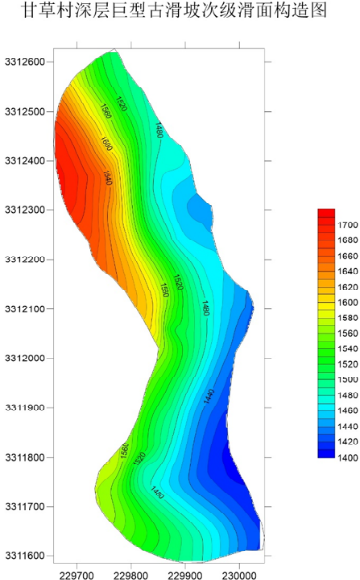

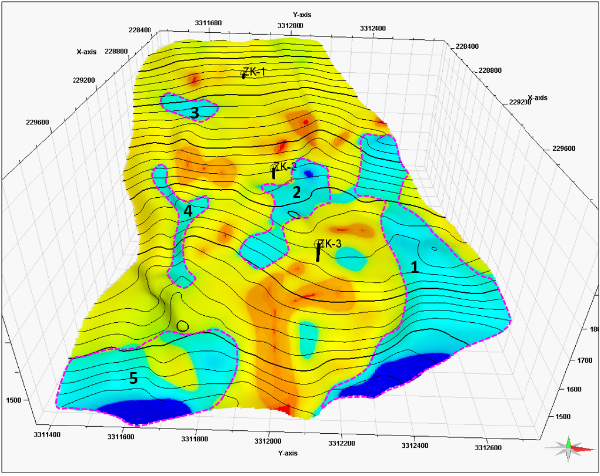

在对五条天然源频率成像主干测线进行精细解释的基础上,利用快速三维地质结构建模方法, 获得了甘草村深层巨型古滑坡的三维地质结构(图5),进而获得古滑坡基岩顶面构造图和覆盖层厚度图。

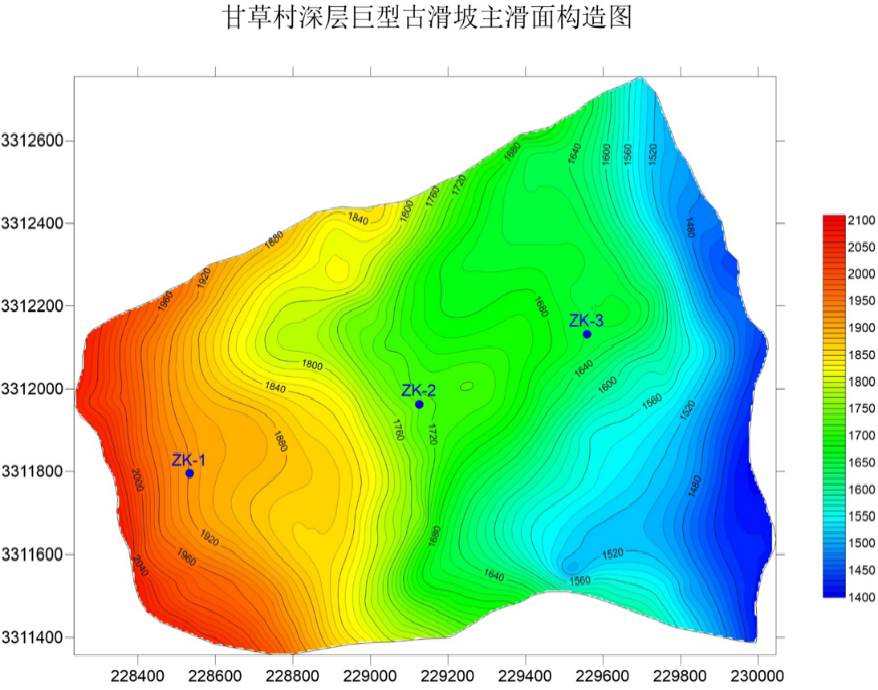

甘草村古滑坡的主滑面整体呈中间低、两侧高的簸箕状,最大高差可达700m,平均倾角约26°。 由于谷底河流对滑坡前缘的不断侵蚀,主滑坡的前缘位置发生次级滑动,次级滑面整体呈上陡下缓的铲状,向下逐渐收敛于主滑面上,最大高差可达300m,平均倾角约58°(图6)。

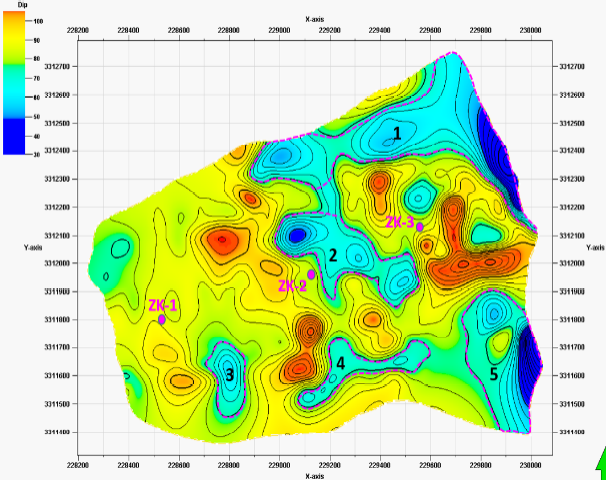

由甘草村深层巨型古滑坡的地质结构可知,表层的第四系覆盖层和下伏强风化基岩内孔缝均普遍发育, 整个滑体均可作为良好的含水层,在陡倾地形条件下,滑坡浅部地下水大部分向下渗透或顺坡排泄。由于基岩内的软弱夹层相对于基岩更为破碎, 地下水更容易在软弱夹层处富集并下泄,尤其在主滑面的下凹或沟槽部位容易形成地下水富集区。本区地下水的补给主要依赖大气降水, 除部分降水以地表径流形式向下排泄以外,其余均下渗转化为地下水。由于滑带处的软弱夹层更为破碎,地下水更容易在滑带内富集渗流,因此, 本区滑带内的富水部位研究至关重要。沿主滑面的频率成像切片表明本区滑带内主要发育5个富水区,总面积约4.33╳105m2,整体上, 滑坡下部富水性好于滑坡上部,滑坡两侧富水性好于滑坡中部(图7、图8)。

图7 滑坡富水区预测平面图

图7 滑坡富水区预测平面图

图8 滑坡富水区预测与主滑面三维叠合图

图8 滑坡富水区预测与主滑面三维叠合图

结论

采用三分量频域成像方法,对滑坡体进行调查,通过对活动断裂带和典型滑坡体进行精细三维刻画, 可以揭示滑坡体结构及滑动面特征,为活动断裂带和滑坡灾害的预测防治工作提供支撑,对总结活动断裂的表现特征及活动性规律、降低滑坡灾害具有重要意义。